In diesem Abschnitt sollen Ursache, Wirkung und Folgen von sogenannten Zwischenharmonischen und Subharmonischen in schwingenden Netzen diskutiert werden. Zwischenharmonische (Ober-) Schwingungen, auch Interharmonische genannt, sind überlagerte Frequenzanteile in der elektrischen Energieversorgung (Strom und Spannung), die kein ganzzahliges Vielfaches der 50-Hz-Netzfrequenz (d.h. „ZHS“ = Zwischenharmonische Schwingung) bilden.

Gestörte Netze durch Ladeinfrastruktur

Parallelbetrieb mehrerer Ladevorgänge nicht möglich?

Problembeschreibung und betroffene Branchen

Der Umbau der Mobilität von Verbrennungstechnologie zu batterieelektrischen Antrieben nimmt im rasanten Tempo zu, vor allem bei Unternehmen des ÖPNV, aber auch Logistikunternehmen sowie kommerzielle Fahrzeugverleiher. Neben klassischen Ladesäulen für PKW kommen hier vor allem leistungsstarke Ladesäulen und zum Teil auch Pantographen zum Einsatz.  Die Technologien unterscheiden sich grundlegend, d.h. während der Ladevorgang an „klassischen“ Kleinladesäulen für E-PKW (z.B. ~11/22 kW) durch die Schaltnetzteile in den PKW selbst geregelt wird, findet die Laderegelung für leistungsstarke Ladesäulen, vornehmlich für E-Busse/E-LKW, in den externen Modulen der Ladesäulen statt. Die Schaltnetzteile in den E-PKW wandeln in der Regel die Netzspannung in Gleichspannung um (Gleichrichtung) und formen anschließend wieder eine höherfrequente Spannung (elektronischer Schalter, ~10…80 kHz, je nach Hersteller), um im nachfolgenden Transformator auf die gewünschte Spannung eingestellt zu werden (je höher die Frequenz, desto kleiner kann der Transformator ausgelegt werden => Platz- und Kosteneinsparung). Großladesäulen richten meist den Wechselstrom aus dem öffentlichen Netz konventionell in Gleichstrom, d.h. um die Akkus der Fahrzeuge schnell aufladen zu können werden Strom und Spannung lediglich durch eine sogenannte B6-Brücke geführt. In beiden Fällen dieser Umwandlungsarten kommt es zu Netzrückwirkungen, welche eine starke Verzerrung in Form der charakteristischen Frequenzen der Versorgungsspannung nach sich zieht und nicht selten zu Störungen in der elektrischen Infrastruktur selbst führt (Kleinladesäulen hochfrequent ~10…80 kHz; Großladesäulen niederfrequent, v.a. 250 Hz bis 650 Hz). So zeigt sich beim Gebrauch von Ladesäulen häufig, dass einige Ladesäulen den Ladevorgang nicht einleiten können und es zu erheblichen Verzögerungen kommt. Schlimmstenfalls drohen sogar Schäden oder in einigen Fällen sogar Brände an Komponenten, wobei solche zerstörten Komponenten nicht immer die Ladeinfrastruktur selbst betreffen, sondern andere, aber am selben Trafo betriebene Geräte. Ursächlich für solche Betriebsstörungen sind somit Netzrückwirkungen in Form von Harmonischen Oberschwingungen, welche durch die Ladeinfrastruktur selbst verursacht werden

Die Technologien unterscheiden sich grundlegend, d.h. während der Ladevorgang an „klassischen“ Kleinladesäulen für E-PKW (z.B. ~11/22 kW) durch die Schaltnetzteile in den PKW selbst geregelt wird, findet die Laderegelung für leistungsstarke Ladesäulen, vornehmlich für E-Busse/E-LKW, in den externen Modulen der Ladesäulen statt. Die Schaltnetzteile in den E-PKW wandeln in der Regel die Netzspannung in Gleichspannung um (Gleichrichtung) und formen anschließend wieder eine höherfrequente Spannung (elektronischer Schalter, ~10…80 kHz, je nach Hersteller), um im nachfolgenden Transformator auf die gewünschte Spannung eingestellt zu werden (je höher die Frequenz, desto kleiner kann der Transformator ausgelegt werden => Platz- und Kosteneinsparung). Großladesäulen richten meist den Wechselstrom aus dem öffentlichen Netz konventionell in Gleichstrom, d.h. um die Akkus der Fahrzeuge schnell aufladen zu können werden Strom und Spannung lediglich durch eine sogenannte B6-Brücke geführt. In beiden Fällen dieser Umwandlungsarten kommt es zu Netzrückwirkungen, welche eine starke Verzerrung in Form der charakteristischen Frequenzen der Versorgungsspannung nach sich zieht und nicht selten zu Störungen in der elektrischen Infrastruktur selbst führt (Kleinladesäulen hochfrequent ~10…80 kHz; Großladesäulen niederfrequent, v.a. 250 Hz bis 650 Hz). So zeigt sich beim Gebrauch von Ladesäulen häufig, dass einige Ladesäulen den Ladevorgang nicht einleiten können und es zu erheblichen Verzögerungen kommt. Schlimmstenfalls drohen sogar Schäden oder in einigen Fällen sogar Brände an Komponenten, wobei solche zerstörten Komponenten nicht immer die Ladeinfrastruktur selbst betreffen, sondern andere, aber am selben Trafo betriebene Geräte. Ursächlich für solche Betriebsstörungen sind somit Netzrückwirkungen in Form von Harmonischen Oberschwingungen, welche durch die Ladeinfrastruktur selbst verursacht werden

Netzrückwirkungen als Quelle der Störungen

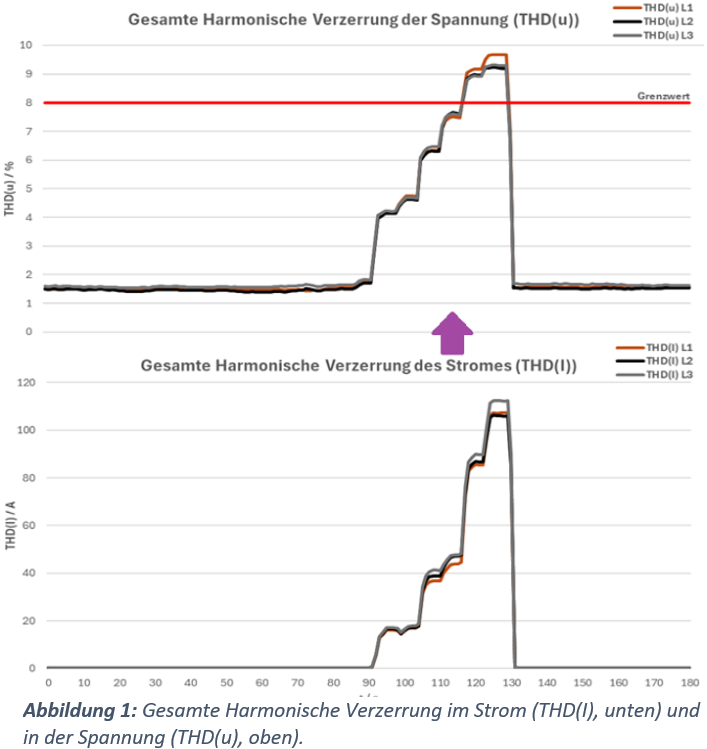

Mit speziellen Messgeräten lassen sich solche Störungen aufspüren und in Relation zu Grenzwerten und dem vorliegenden Störungsmuster bewerten, so dass sich anschließend zielgenau Gegenmaßnahmen auslegen lassen. Netzrückwirkungen äußern sich nicht immer gleichmäßig, sondern hängen von verschiedenen Faktoren ab. Beispielsweise spielt die Größe der eingesetzten Versorgungstransformatoren im Verhältnis zur entnommenen Leistung solcher Geräte eine wesentliche Rolle. Und natürlich nutzen verschiedene Hersteller verschiedene Technologien, so dass sich bereits in der Entstehung solcher Rückwirkungen Unterschiede ergeben. So sind beispielsweise in einigen Leistungsmodulen der Ladesäulen bereits Induktivitäten (= Spulenelemente) integriert, so dass sich lastseitig die Impedanz (= Leitungswellenwiderstand) erhöht und die Netzrückwirkungen in Form von Oberschwingungen bereits reduziert werden können – die Spulen dienen somit als Drosseln. Abbildung 1 zeigt den Verzerrungsgrad im Strom (untere Darstellung) in einem kontrollierten Testlauf einer einzelnen Ladesäule mit max. 300 kW, wobei während des Tests nicht die maximale Leistung abgerufen wurde (vorzeitiger Abbruch bei ca. 90 kW), s. Abb. 2.

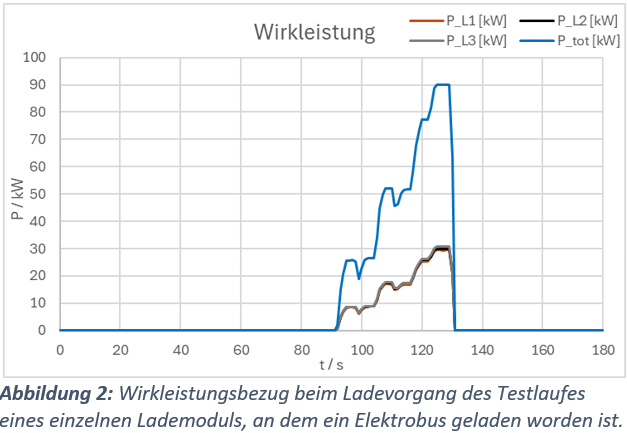

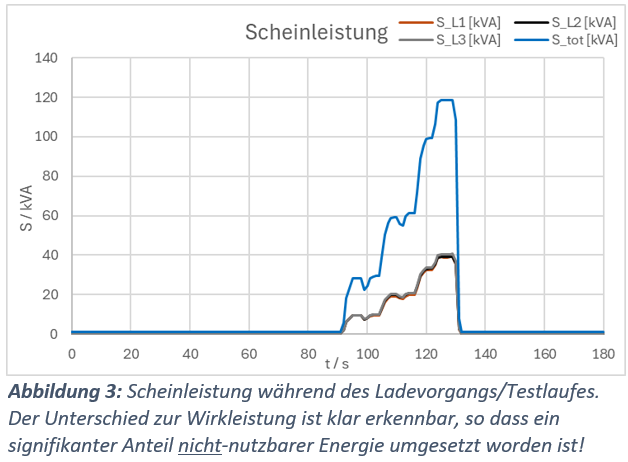

Die Verzerrung im Strom beeinflusst über den Transformator auch die Versorgungsspannung und da die Spannung im jeweiligen Netz für alle Geräte nahezu gleich ist, werden benachbarte Verbraucher entsprechend gestört. Das Beispiel zeigt, wie der verzerrte Strom sukzessive auch die Versorgungsspannung verzerrt (obere Darstellung in Abb. 1) und schließlich eine Grenzwertverletzung auftritt, weshalb der Test abgebrochen worden ist. Interessant ist in diesem Zusammenhang auch, wie die Leistungsbilanz insgesamt während eines solchen Ladevorganges aussieht: Während die Wirkleistung 90 kW in der Spitze gezeigt hat, ergab sich in der Scheinleistung ein Maximalwert von 120 kVA, Abb. 3, d.h. es liegt ein signifikanter nicht-nutzbarer Leistungsanteil vor.

Einflussfaktor Blindleistung

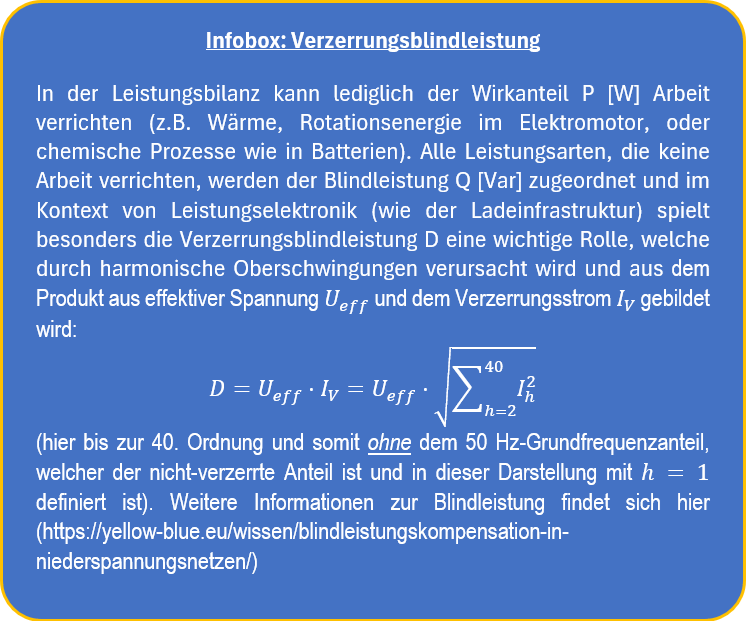

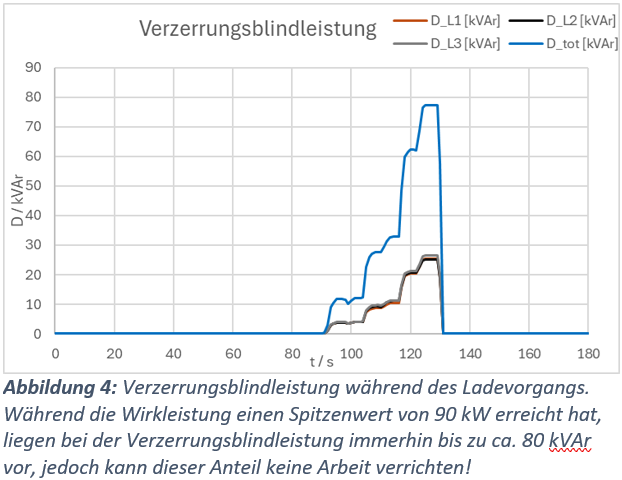

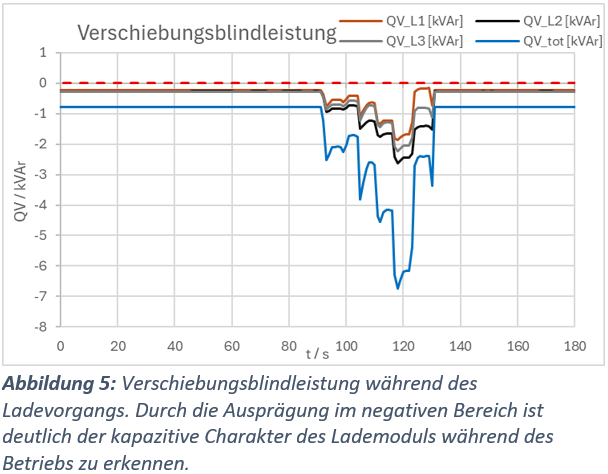

Zu nennen ist hier besonders die Verzerrungsblindleistung, Abb. 4, was aufgrund der hohen Werte im THD(I) auch erwartbar ist (s. blaue Infobox unten). Im Maximalwert liegt die Verzerrungsblindleistung mit knapp unter 80 kVAr nur geringfügig unterhalb des Wirkleistungsanteils. Hinzukommt eine überlagernde, aber ungünstige Eigenschaft des hier vorliegenden Lademoduls: Abb. 5 zeigt die 50 Hz-Verschiebungsblindleistung und es ist erkennbar, dass die Lastaufnahme des Lademoduls kapazitiv ist, d.h. wie ein Kondensator wirkt.

Dieser Sachverhalt ist besonders relevant, da parallel betriebene Kapazitäten unter bestimmten Lastzuständen höherfrequente Anteile im Strom vereinfacht gesagt „absaugen“ können (Kapazitäten reduzieren ihren Widerstand mit zunehmender Frequenz!) und so eine starke Belastung bzw. schlimmstenfalls eine Überbelastung einzelner Baugruppen innerhalb der Geräte vorliegt.

Abseits einer solch kontrollierten Testmessung sind im „Normalbetrieb“ entsprechende Schäden an benachbarten Lademodulen aufgetreten, jedoch kann durch die Verzerrung in der Spannung bereits eine Störung in der Laderegelung eintreten. Im vorliegenden Fall sind während des parallelen betriebs mehrerer Lademodule mehrere Kondensatoren geplatzt, so dass die Lademodule mehrere Wochen vollständig ausgefallen sind. In anderen Fällen zeigten sich Ladeunterbrechungen während des Betriebs mehrerer Ladesäulen (gestörte Laderegelung), was natürlich ebenfalls unerwünscht ist.

Vorgehensweise bei der Lösungsfindung

Eine pauschale Lösung für solche Probleme anzugeben ist in der Regel nicht möglich, obwohl Störungs- und Schadensmuster sich häufig ähneln. Jedoch ist grundsätzlich sehr ratsam professionelle Nachweismessungen an mehreren Punkten in der betroffenen Verteilung durchführen zu lassen, das Störungs- und ggf. Schadensmuster präzise zu erfassen und mit den Messergebnissen zunächst auf die Hersteller der Ladeinfrastruktur zuzugehen. In manchen Fällen sind in den Lademodulen bereits Drosselspulen oder ähnliche Filtermaßnahmen verbaut in anderen nicht, so dass diese u.U. nachgerüstet werden können – ob und wie, kann in vielen Fällen mit dem Hersteller erarbeitet werden. Geht der Hersteller nicht darauf ein, kann im ersten Schritt netzseitig am Lademodul eine Drossel ausgelegt und nachgerüstet werden. Auch die individuelle Netztopologie spielt bei der Auslegung bzw. Lösungsfindung eine Rolle und je nach Belastungsgrad müssen weitere Maßnahmen berücksichtigt werden, da Drosseln lediglich einen dämpfenden Charakter auf Oberschwingungen haben und diese nicht vollständig kompensieren. Grundsätzlich sind alle leistungsstarken Lösungen und Branchen betroffen („Großladesäulen“ ≳50 kW) und ein entscheidender Faktor ist, wie viele Geräte gleichzeitig betrieben werden (möglicherweise sogar verschiedene Hersteller an derselben Verteilung). Daher sollte die Betrachtung von Netzrückwirkungen im Idealfall bereits in der Planungsphase und vor Installation solcher Ladeeinrichtungen berücksichtigt werden, damit es erst gar nicht zu einer schädlichen Wirkung kommt. Das Thema wird definitiv mit zunehmendem Ausbau der Elektromobilität an Relevanz gewinnen, sollte jedoch nicht zur Diskreditierung der Technologie selbst verwendet werden, um weiterhin eine klimaschädliche Technologie zu betreiben!